L’herbe, utilisée sous forme d’herbe pâturée ou conservée selon la période, représente en moyenne 40 % de la ration des vaches laitières françaises.

Sous l’appellation herbe, nous regroupons l’ensemble des surfaces de prairies naturelles, temporaires et les dérobées composées de graminées prairiales (les ray-grass, dactyle, fétuque…) et de légumineuses (trèfle, luzerne, lotier, sainfoin…). Cette diversité apporte différentes caractéristiques propres à chacune, mais aussi de fortes variabilités intra-espèce selon les variétés. L’ensemble de ces variations nous offre une multitude de choix à mener avec exigence dans nos pratiques afin de proposer une herbe de bonne qualité nutritive et sanitaire.

Valoriser un fourrage en cohérence avec les besoins de son élevage

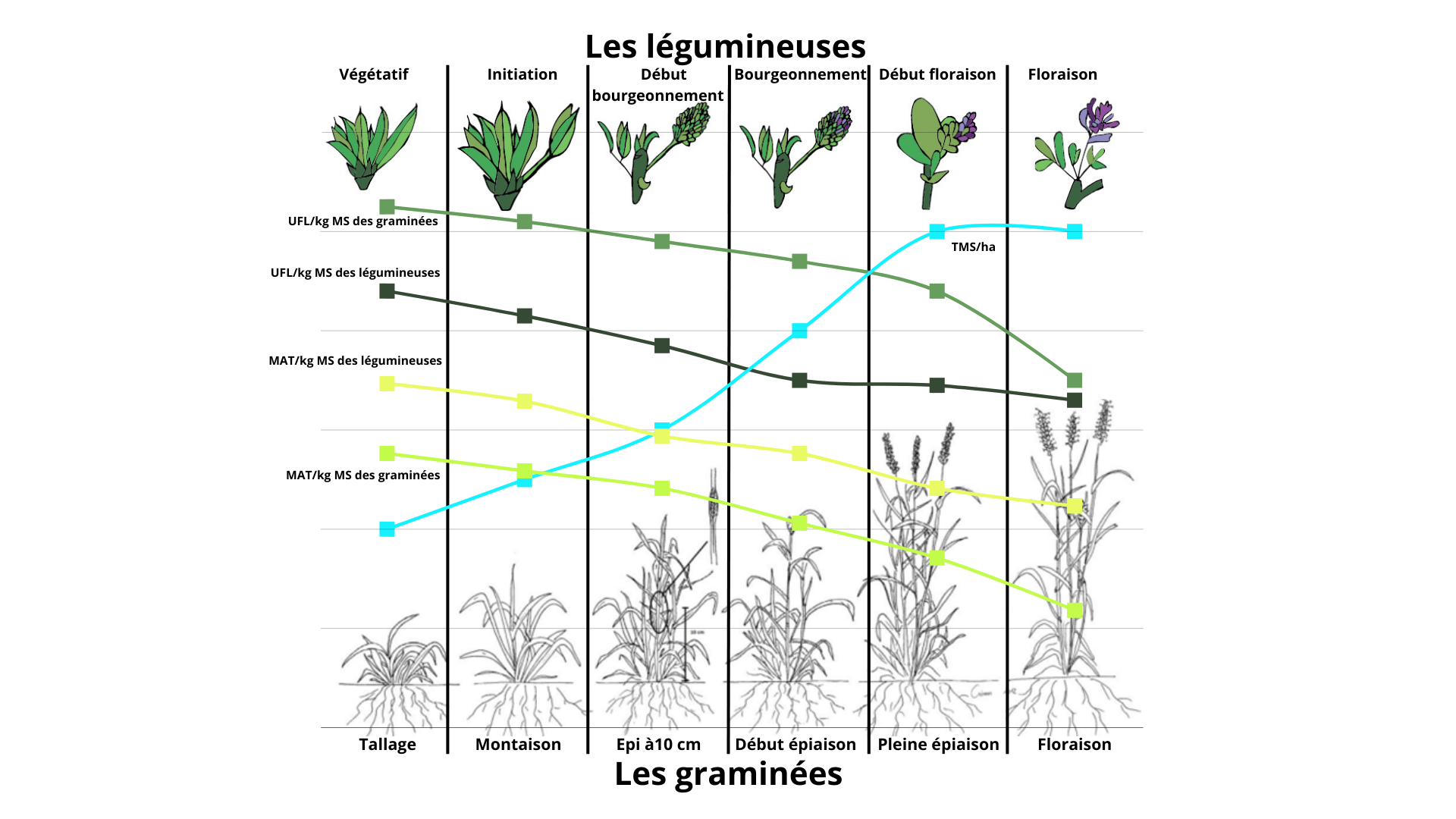

Comme tous les végétaux, les graminées et les légumineuses évoluent dans leurs stades phénologiques en fonction des degrés jours. Selon le mode de valorisation et de typologie des prairies, de grandes règles sont à respecter pour optimiser quantité et qualité nutritive en cohérence avec les besoins de l’exploitation.

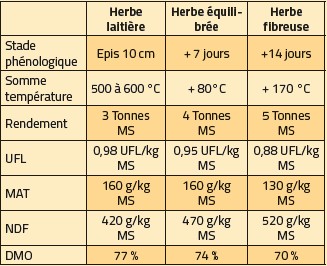

Trois grands types de qualité de fourrages se distingue : l’herbe laitière, équilibrée et fibreuse.

Evolution de la qualité et de la quantité de l’herbe en fonction des stades phénologiques (Valeur Systali)

Comme le montre le tableau, les stades phénologiques évoluent rapidement, ce qui entraîne des conséquences sur les valeurs nutritives et constitutives de l’herbe. Ces variations concernent toutes les formes de valorisation de l’herbe. La récolte de l’herbe joue un rôle clé dans l’alimentation des troupeaux de l’année entière. Pour les fourrages conservés, ces évolutions influencent directement la future production laitière.

Afin d’optimiser la récolte, le choix des espèces et des variétés est également primordial. Des différences significatives existent. Par exemple, pour les ray-grass anglais, on observe jusqu’à 6 semaines d’écart dans les stades phénologiques entre les variétés précoces et tardives. Il est donc essentiel de bien associer les espèces et variétés en harmonisant leur précocité pour maximiser la cohérence de la récolte.

Un autre critère déterminant est la souplesse d’exploitation. Opter pour des variétés offrant une forte souplesse offre une fenêtre de récolte plus étendue en fonction des conditions climatiques et permet d’intervenir avant l’épiaison. En combinant ces critères, il est possible d'améliorer à la fois la qualité des fourrages récoltés et l'efficacité des pratiques culturales.

Au pâturage, il est indispensable d’avoir une longueur d’avance sur l’herbe et d’anticiper les tours de pâture pour garantir une herbe de qualité au fils du temps. Lors des périodes de forte pousse, il est conseillé de débrayer des parcelles pour accélérer son circuit et de proposer aux animaux une herbe nutritive et appétente. Le stade phénologique influence aussi les valeurs d’encombrement des fourrages, une herbe plus jeune bénéficiera d’une meilleure densité énergétique. Ainsi plus l’herbe est jeune et de qualité moins elle est encombrante et nous pouvons donc obtenir des rations au pâturage couvrant sans concentré 20 à 22kg de lait. Cependant pour conserver ce niveau de ration il faut proposer de l’herbe jeune et donc peu haute, entre 8 et 10 cm, à volonté ce qui nécessite une très bonne maitrise du pâturage.

Ne pas oublier de valoriser l’herbe d’automne

En effet avec le dérèglement climatique des quantités de plus en plus importantes d’herbe sont disponibles. Bien exploitée, elle peut avoir des valeurs très intéressantes notamment en protéine. La pousse d’automne bénéficie de quantité d’azote minéralisée très importante, les pluies de fin d’été combinées à un sol chaud accélèrent la minéralisation et stimulent la pousse. En revanche cette herbe très azotée est généralement plus pauvre en matière sèche et en sucre que l’herbe de printemps ce qui rend sa valorisation et sa conservation plus difficile.

La qualité sanitaire : objectif primordiale de la conservation par voie humide

Viser la qualité sanitaire est également primordiale pour obtenir de l’herbe de qualité. Les conditions de récolte doivent être optimales, afin de contenir les contaminations en spores butyriques et proposer à nos bovins un fourrage appètent. Deux grandes étapes sont nécessaires : diminuer au maximum les contaminations du fourrage par la terre et limiter le développement des spores lors du stockage et de la reprise du stock. Pour mener à bien la première étape, les silos, les abords et les roues des tracteurs doivent être d’une propreté irréprochable. De plus, la hauteur de coupe est déterminante pour éviter la présence de terre dans les fourrages, viser une hauteur de coupe entre 7 et 8 cm pour des conditions optimales. Pour la seconde étape, la matière sèche de l’herbe récoltée et le tassage du silo apparaît comme des points névralgiques entre la récolte et la conservation. La matière sèche recherchée pour un ensilage d’herbe se situe entre 30 et 35 % de MS et entre 45 et 60 % de MS pour l’enrubannage. Respecter ceci favorisera la conservation du fourrage durant la fermentation et lors de sa consommation, de plus ces taux permettront de bonnes conditions de tassage pour l’ensilage. Pour un tassage réussi, viser une longueur de coupe entre 2 et 4 cm, des couches dans le silo de 10 à 20 cm d’épaisseur et 400 kilos de tracteur par tonne/MS entrante à l’heure. Pour l’enrubannage, il est important d’enrubanner dans les 24 premières heures et d’utiliser au moins 6 couches de film pour les graminées et 8 couches de film pour la luzerne. Si ces deux étapes sont respectées, elles permettront des conditions optimales pour une acidification rapide et efficace, des fourrages sains en spores butyriques et donc une qualité sanitaire optimale.

Témoignage de Cédric Souchon à Cezay, 680 m d’altitude

Je suis parti en système tout herbe depuis déjà 6 ans car les rendements maïs était faibles, très irréguliers et avec des valeurs très aléatoires. J’ai tout misé sur les prairies multi-espèces Suisse qui me permettent de produire une herbe de qualité avec une souplesse d’exploitation intéressante.

La saison de pâturage démarre en moyenne vers le 15 mars pour se terminer fin novembre. Le pâturage est donc très important et me permet d’avoir des couts de rations très bas. Dans notre zone l’été est généralement très sec et le pâturage est très limité sur Juillet Aout et début septembre. A ce moment les vaches reçoivent une ration à base d’ensilage d’herbe réalisé précocement vers le 20-25 avril avec de l’épis de maïs ou du maïs ensilage acheté à une entreprise de négoce de matières premières. Je produis avec ce système 6800l/ ha de SFP pour une moyenne par vache de 8800kg. Certes avec ce système je suis obligé d’acheter du maïs pour maintenir un bon niveau de production, mais cet achat est largement compensé par les économies réalisées par ce système beaucoup plus simple. Je produis 10ha de céréales pour la complémentation de mes vaches et génisses et aussi pour maintenir des rotations avec mes prairies qui sont renouvelées régulièrement (tous les 5 à 6 ans)

zone l’été est généralement très sec et le pâturage est très limité sur Juillet Aout et début septembre. A ce moment les vaches reçoivent une ration à base d’ensilage d’herbe réalisé précocement vers le 20-25 avril avec de l’épis de maïs ou du maïs ensilage acheté à une entreprise de négoce de matières premières. Je produis avec ce système 6800l/ ha de SFP pour une moyenne par vache de 8800kg. Certes avec ce système je suis obligé d’acheter du maïs pour maintenir un bon niveau de production, mais cet achat est largement compensé par les économies réalisées par ce système beaucoup plus simple. Je produis 10ha de céréales pour la complémentation de mes vaches et génisses et aussi pour maintenir des rotations avec mes prairies qui sont renouvelées régulièrement (tous les 5 à 6 ans)

Au niveau fertilisation sur mes prairies de fauche, j’essaie de mettre 25t de fumier en décembre et 60 unités d’azote début mars pour la première coupe, ensuite je mets du lisier pour la deuxième coupe. Les deux premières coupes se font en ensilage boudin et les troisièmes et quatrièmes en enrubannage

Valentin Vieux, Loire Conseil Elevage