La composition du lait en taux butyreux et en taux protéique est une information encore essentielle pour la conduite alimentaire du troupeau. Elle complète les observations réalisées sur les animaux. Ces deux critères historiques issus des contrôles individuels du lait sont aujourd’hui enrichis par les acides gras dans le module laitage de Mil’Klic.

animaux. Ces deux critères historiques issus des contrôles individuels du lait sont aujourd’hui enrichis par les acides gras dans le module laitage de Mil’Klic.

L’analyse croisée des taux et des acides gras permet une appréciation plus fine de l’état de forme du troupeau et conforte les observations journalières constatées sur les vaches. Comme pour le taux d’urée, pour les acides gras il faut rester dans les seuils acceptables et viser la stabilité afin d’assurer de la continuité dans la production et la santé des vaches.

Suivre les débuts de lactation avec le TB et le TP

Le taux butyreux dans les deux premiers mois de lactation est un indicateur de mobilisation des réserves corporelles. Un TB supérieur à 45 g /kg dans les 120 premiers jours de lactation peut être un signe d’acétonémie qui touche essentiellement les vaches grasses au vêlage combiné à un défaut d’ingestion. Sur cette même période, le taux protéique est au plus bas. Un TP inférieur à 28 g/kg en race Prim Holstein et à 29 g/kg Montbéliarde est signe d’un déficit énergétique qui peut impacter la production laitière et inévitablement la reproduction.

Le taux butyreux dans les deux premiers mois de lactation est un indicateur de mobilisation des réserves corporelles. Un TB supérieur à 45 g /kg dans les 120 premiers jours de lactation peut être un signe d’acétonémie qui touche essentiellement les vaches grasses au vêlage combiné à un défaut d’ingestion. Sur cette même période, le taux protéique est au plus bas. Un TP inférieur à 28 g/kg en race Prim Holstein et à 29 g/kg Montbéliarde est signe d’un déficit énergétique qui peut impacter la production laitière et inévitablement la reproduction.

A ce stade de lactation, les défenses immunitaires sont fragilisées avec des conséquences sur l’apparition des pathologies. Afin de limiter la pression due aux maladies post-vêlage, il convient d’être rigoureux sur la préparation des vaches taries pour maximiser l’ingestion au moins jusqu’à 70 jours après vêlage.

Le rapport de taux TB/TP en début de lactation doit osciller entre 1.2 et 1.4, sinon les risques de maladies métaboliques sont à surveiller. Si le rapport TB/TP est inférieur à 1.1, il y a des risques de sub-acidose, si le rapport est supérieur à 1.4, ce sont des risques de cétose.

Les acides gras : des indicateurs complémentaires au TB et au TP

Les proportions en acides gras du lait de vache varient selon le régime alimentaire. La stabilité digestive et la couverture des besoins énergétiques de la vache influencent également cette composition.

L’équilibre de la ration et le fonctionnement du rumen sont mesurés par la teneur du lait en C16:0 et en acides gras de novo. Le niveau en C18:1 quant à lui est révélateur du déficit énergétique. On constate notamment que ces acides gras se comportent différemment dans les phases de transition alimentaire, au changement de silo ou pendant une période de stress thermique. Dans ces conditions, la stabilité des acides gras polyinsaturés (AGPI) est le premier indicateur.

Un suivi régulier doit permettre d’alerter, d’anticiper les erreurs de conduite et d’améliorer les résultats de production du troupeau. Pour cela, deux niveaux d’analyses sont disponibles sur Mil Klic : l’analyse individuelle après chaque contrôle de performances et l’analyse à partir de l’échantillon de lait de tank.

Une interprétation des résultats à adapter au contexte de chaque élevage

Pour être pertinente, l’analyse ou plus exactement l’interprétation doit tenir compte du contexte de production de l’élevage et en particulier du régime alimentaire. En hiver, la proportion d’herbe conservée par rapport au maïs ensilage influence la teneur en acides gras du lait. De même que, dès le printemps la quantité et la qualité de l’herbe entrainent des variations. La proportion et le type de concentré pourront dans certains cas impacter les résultats, tout comme les pratiques de distribution influencent la stabilité de la digestion et donc la synthèse des acides gras aux niveaux de la mamelle.

Quelques exemples d'interprétations de ces nouveaux indicateurs

De novo/C16:0 : qualité de la fibre et rendement des nutriments dans le rumen

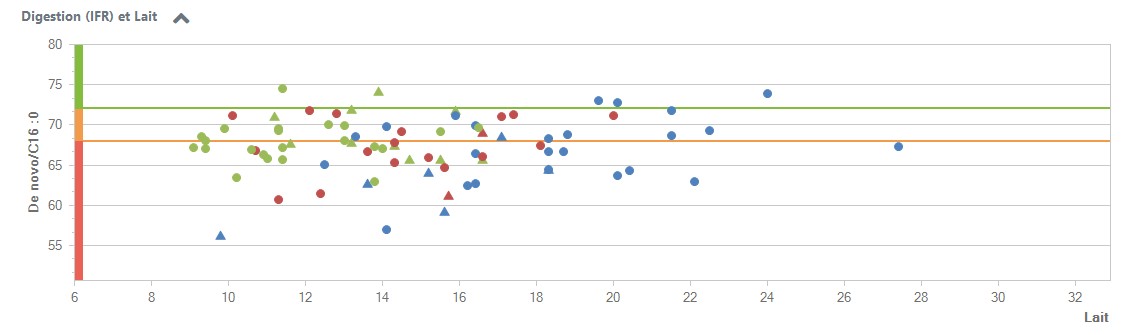

Dans le graphique, chaque vache est positionnée par rapport à sa production et à son indice de fermentation du rumen (rapport entre les acides gras de Novo et le C16:0).

Ici, on constate que la majorité des vaches et notamment les vaches en début de lactation (en bleu), sont dans la zone d’inconfort. La production de C16:0 est importante par rapport aux De novo, qui eux sont issus et synthétisés dans la mamelle à partir des produits de fermentation du rumen que sont les acides gras volatils C2 et C4.

Dans ce cas, les causes probables sont un manque de fibre digestible dans la ration. Avec un taux d’urée bas, le manque d’azote ne permet pas un fonctionnement optimal du rumen. La qualité des fourrages est sûrement insuffisante et l’ingestion pénalisée. Cela conduit à une production laitière décevante par un manque de valorisation de l’énergie.

C18 :1/TB : marqueur du déficit énergétique

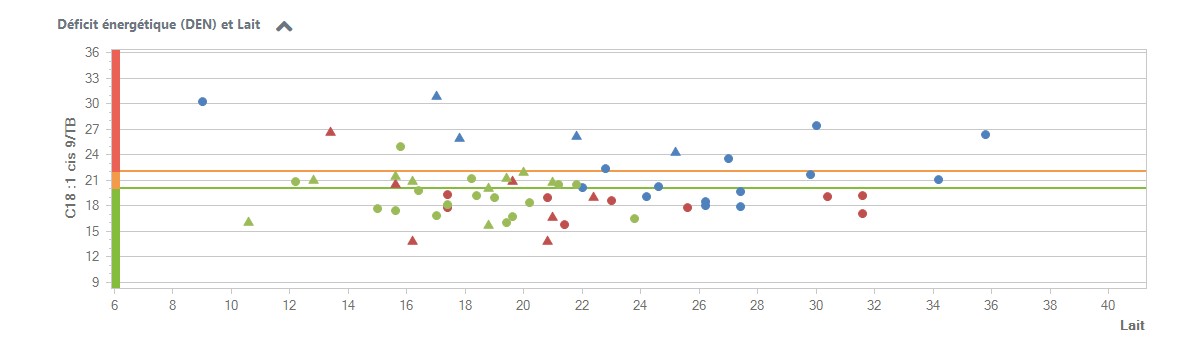

Dans le graphique, chaque vache est positionnée par rapport à sa production et à l’indice de déficit énergétique : C18:1 / TB

On observe que les repères bleus, qui représentent les vaches entre 0 et 100 jours de lactation, sont majoritairement positionnés dans la zone rouge de déficit énergétique. La préparation des vaches taries ou la conduite en début de lactation sont à contrôler.

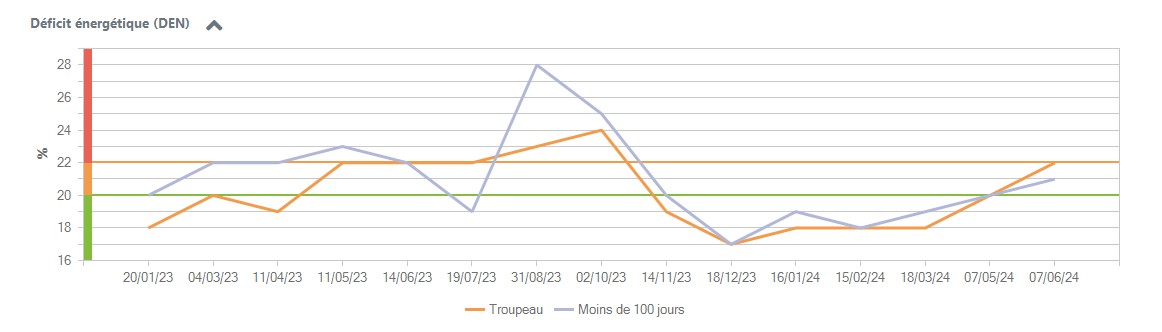

Le graphique ci-dessous représente l’évolution annuelle dans une exploitation du rapport C18 :1/TB marqueur du déficit énergétique.

AGSA /TB : au rythme des saisons et de l’ingestion du troupeau

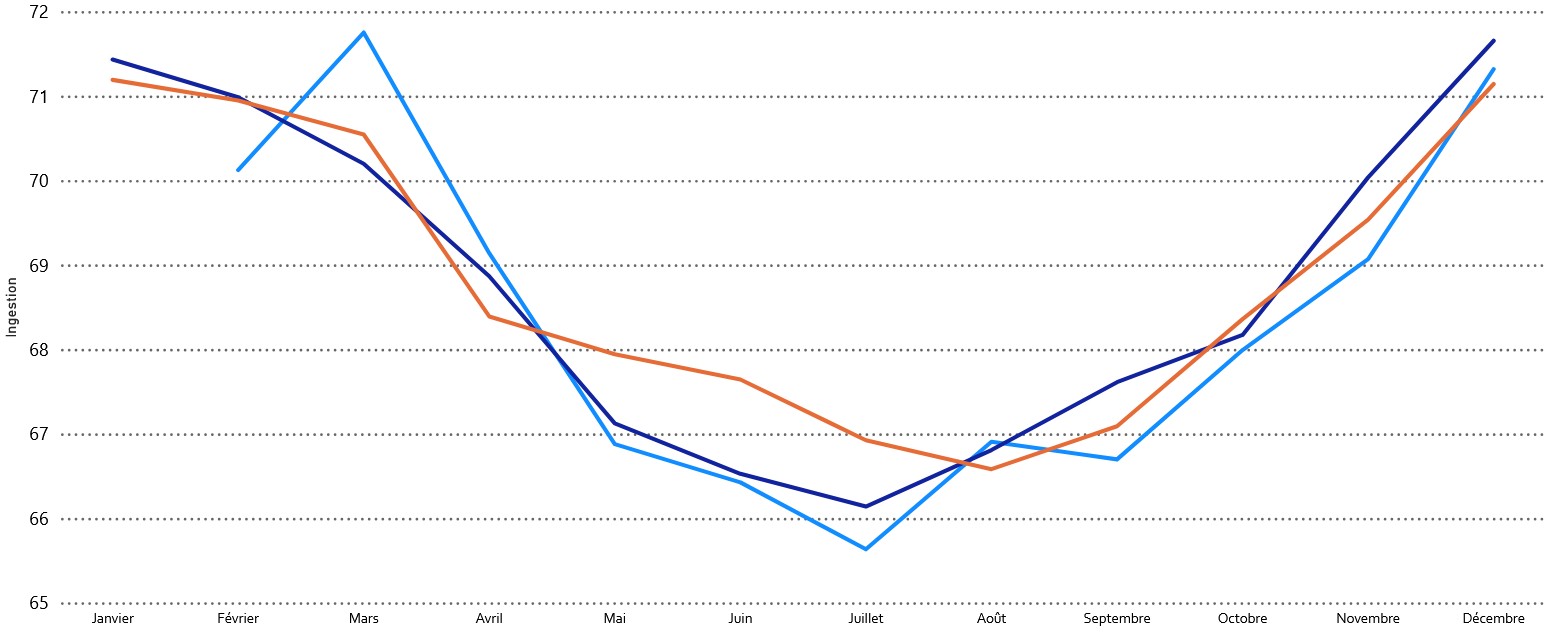

Le graphique représente l’évolution annuelle du rapport des Acides Gras Saturés /TB à l’échelle du Puy-de-Dôme. Le rapport des Acides Gras Saturés /TB est in indicateur du niveau d’ingestion.

Evolution de l’ingestion troupeau : % AGSA/TB

Le graphique met en évidence le déficit énergétique de fin d’été – automne entre pâturage d’été et rentrée en stabulation. Par ailleurs, l’évolution des courbes C16:0 /TB de juin à novembre mettent en évidence la difficulté et un comportement des troupeaux soumis à des conditions de pâturage changeantes en lien direct avec la qualité de l’herbe et les conditions climatiques.

Philippe Andraud, EDE Puy-de-Dôme