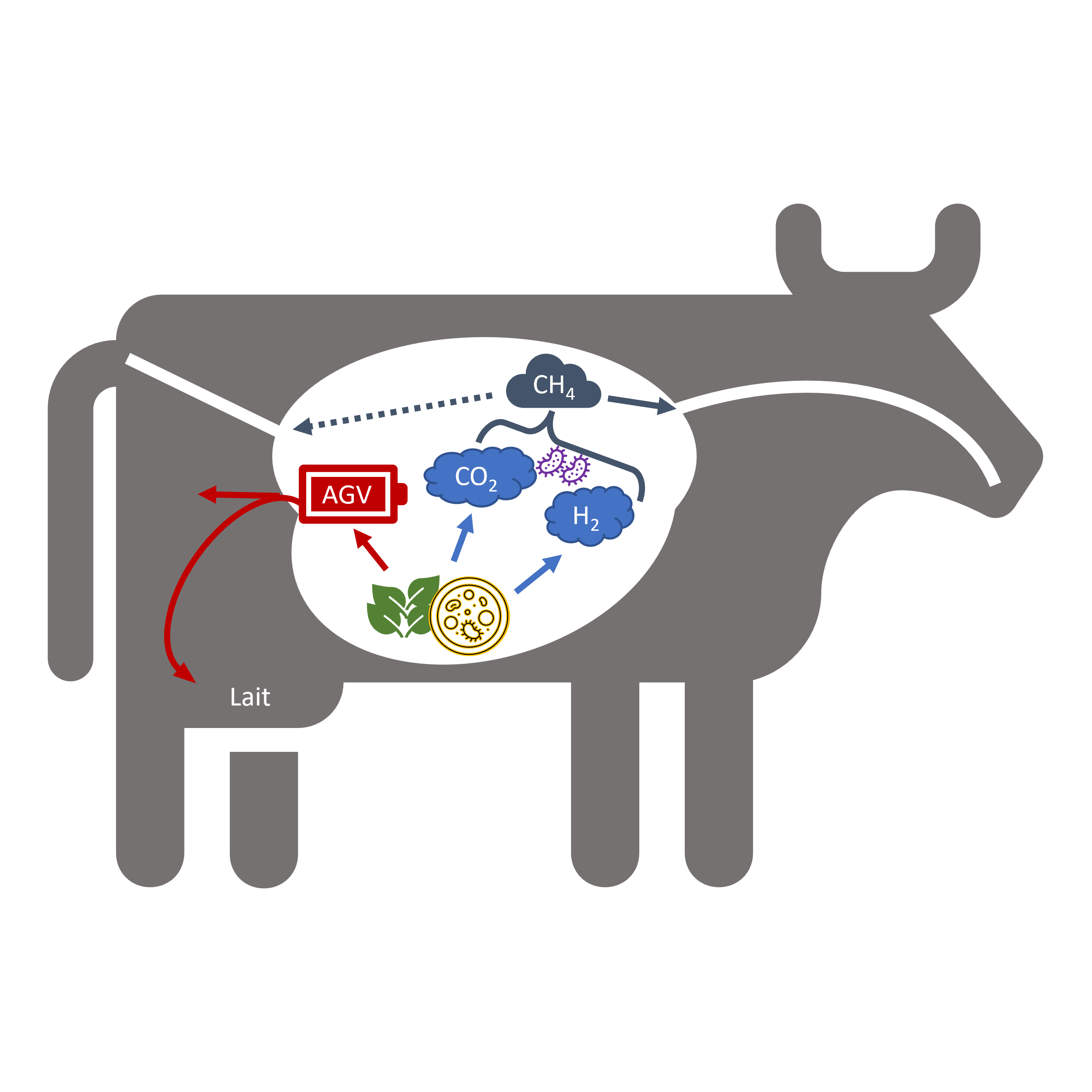

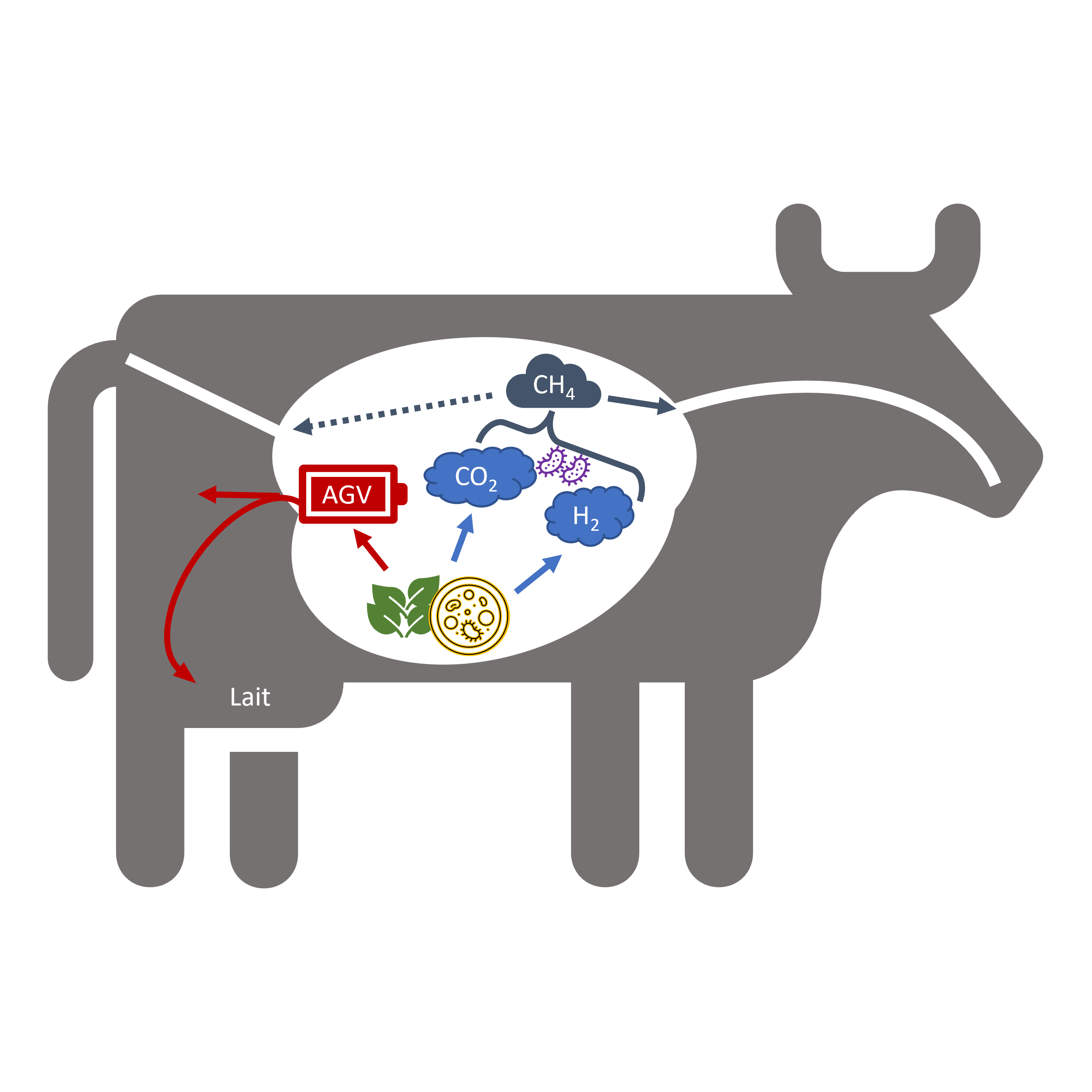

La fabrication du méthane repose sur le phénomène biologique suivant : lors de la fermentation entérique, les bactéries produisent à la fois des acides gras et de l’hydrogène. Les premiers sont utilisés pour la synthèse du lait. L’hydrogène, lui, reste dans le rumen où il est associé à du carbone pour produire du méthane toujours sur l’action des microorganismes.

utilisés pour la synthèse du lait. L’hydrogène, lui, reste dans le rumen où il est associé à du carbone pour produire du méthane toujours sur l’action des microorganismes.

Schéma de la digestion des ruminants

Source : https://idele.fr/detail-article/predire-les-emissions-de-methane-a-partir-des-spectres-moyens-infra-rouge-du-lait, Solène Fresco (Eliance)

La fermentation des aliments par les bactéries du rumen produit des acides gras volatils (AGV) ainsi que du dihydrogène (H2). Les acides gras volatils sont utilisés par l’animal pour ses propres besoins et pour la production laitière. Le dihydrogène est utilisé par des bactéries méthanogènes entrainant la production de méthane (CH4) qui est en grande majorité éructé par l’animal.

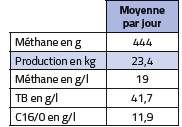

Une vache produit en moyenne 444 g par jour de méthane pour une production de 23.4 kg. Cela correspond à 19 g par kg de lait.

Méthane, C16 :0 et saisonnalité

Le méthane suit la valeur en taux butyreux du lait qui lui-même est influencé par le photopériodisme. Le mois de janvier a la plus forte valeur qui atteint 480 g. Il redescend en juillet à 415 g. D’autre part, dans le TB, c’est le niveau d’acide palmitique (C16/0) qui est le marqueur le plus important : plus celui-ci est élevé, plus le méthane est élevé. Du tableau ci-dessus, quatre périodes se détachent et se composent en quatre trimestres

De janvier à mars : rendre la ration hivernale efficace

L’objectif est de rester en dessous de 500 g de méthane émis par une vache en production. Le rumen doit fonctionner à son maximum et produire une quantité importante d’acides gras volatils. Cela limite l’utilisation des hydrogènes par les bactéries méthanogènes pour faire du CH4. Avoir une ration efficace est synonyme de fourrages de qualité avec des ensilages d’herbe très digestibles et d’ensilages de maïs riches en amidon. L’équilibre de la ration avec un apport suffisant de protéine et d’amidon permettra aux bactéries amylolytiques et cellulolytiques de fonctionner à plein régime. La production de lait est aussi favorisée.

D’avril à juin : favoriser le pâturage

Le méthane doit descendre à 420 g. Ce bas niveau traduit une quantité d’herbe pâturée importante. En effet, la consommation importante d’herbe jeune permet un apport important d’oméga 3 dans le rumen. Les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés. Naturellement, la panse va utiliser les hydrogènes libres pour saturer les acides gras d’où la baisse significative du méthane. La graine de lin extrudée, qui est riche en oméga 3, agit de la même façon.

De juillet à septembre : maîtriser le stress thermique

À cette période, le méthane ne doit pas descendre en dessous de 400 g. Toutes les conditions sont réunies pour avoir des niveaux très bas. Les jours sont très courts, la chaleur diminue l’ingestion et le rationnement est aléatoire. Les animaux en déficit énergétique fabriquent peu de méthane. Ainsi, il faut mettre en œuvre de bonnes conditions d’élevage pour avoir des animaux en forme : une ration en quantité importante et appétente, une gestion des fortes températures avec des animaux à l’ombre sous un bâtiment bien ventilé, des abreuvoirs nombreux avec de l’eau propre.

D’octobre à décembre : gérer les transitions

Le méthane va remonter progressivement avec le passage de phase de pâture à la ration hivernale : 450 g de méthane est un bon repère. Le mot transition est le maître mot. Le rumen et ses bactéries devront être préparés petit à petit pour digérer les fourrages de l’année. Il faut se rappeler que pour adapter pleinement les bactéries du rumen, il faut un laps de temps de 3 semaines. Une bonne gestion de la préparation au vêlage dont l’objectif est de préparer le rumen à digérer les futurs fourrages après vêlage est aussi garant d’une maîtrise du méthane émis.

Parler méthane, c’est parler système fourrager cohérent, ration efficace, conduite d’élevage optimisée. C’est parler du quotidien dans l’élevage dans un objectif de progrès.

Patrice Dubois, Rhône Conseil Elevage