Les producteurs font face à une situation complexe : allier les conséquences du changement climatique et le maintien de l’autonomie fourragère de 70% imposée par le cahier des charges de l’AOP.

l’AOP.

Accompagner les éleveurs vers des systèmes adaptés face aux aléas climatiques

Dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude, une étude a été menée dans l'Ain. Elle cherche à répondre à trois questions essentielles : quel est l'impact du changement climatique sur les systèmes AOP Comté ? Quelles pratiques fourragères adoptées pour maintenir la production dans le respect du cahier des charges ? Et comment adapter les stratégies de conseil selon les différents types d'éleveurs ?

Une enquête a été réalisée sur un groupe de 25 éleveurs AOP Comté de l'Ain. L’objectif était de refléter la diversité des exploitations de la zone pour obtenir un aperçu réaliste de la situation sur le terrain. Plus de 70% des éleveurs sont sensibles à la sécurisation de leur autonomie fourragère.

Ce qu’observe les éleveurs dans leur ferme

Les éleveurs perçoivent fortement l'impact du changement climatique dans leur évaluation. Ils constatent des étés plus chauds et prolongés, des chaleurs précoces et des hivers plus doux, comme l'illustre un éleveur : "on a les températures de Lyon". La plupart observe des vents violents (17/25) et une alternance de fortes pluies et sécheresses (21/25).

Sur les troupeaux, les vaches souffrent des fortes chaleurs, causant une baisse de production laitière (11 éleveurs notent un impact annuel). Plus de 50% ont cessé la reproduction estivale. Ceux poursuivant la reproduction notent des difficultés et des problèmes de vêlage.

Sur le fourrage, les éleveurs constatent une alternance d'années favorables/défavorables pour la qualité et quantité du fourrage. On observe une modification ou destruction de la flore prairiale (16/25). Cinq éleveurs peinent à implanter des prairies temporaires, et la moitié signale une fenêtre de fauche réduite.

Et sur le pâturage, tous les éleveurs notent une baisse générale de l'herbe estivale, avec une durée variable selon les années et la portance des sols. Six éleveurs notent un allongement du temps de pâturage grâce à un développement précoce, tandis que six autres constatent une réduction estivale. Trois éleveurs ne voient pas de changement notable.

Comment viser l’autonomie fourragère de mon exploitation

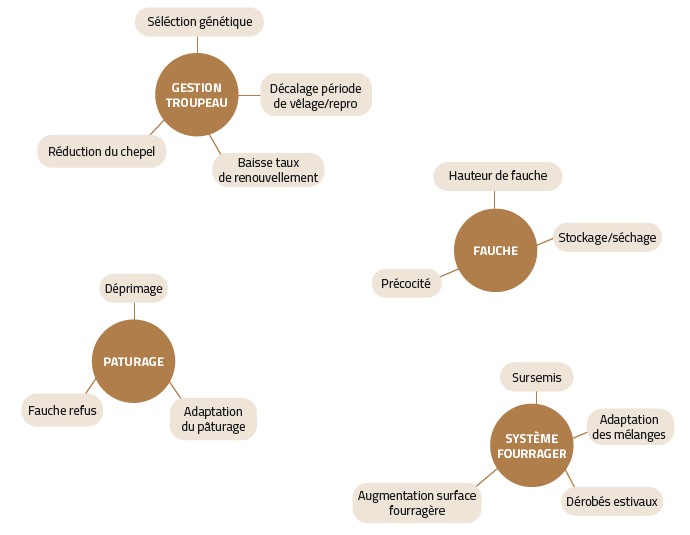

Quatre grands axes peuvent être travaillés : Le troupeau, le système fourrager, la fauche, le pâturage.

Le troupeau

Un des premiers leviers est de limiter le chargement (UGB/ha de SFP)

-Réduire l’âge au vêlage, globalement depuis 10 ans l’âge au vêlage se dégrade.

-Adapter le taux de renouvellement. Le nombre de génisses élevés doit être en phase avec l’effectif de vaches et le besoin.

-Sur le troupeau en production, suivre la reproduction de près est indispensable. Le logiciel Milklic met à disposition un certain nombre de module qui permet d’identifier les animaux à problèmes : animaux non mis à la reproduction, toujours vide, avec des productions insuffisantes, des durées de lactation trop longues…

Le système fourrager

L’idée est d’optimiser au mieux l’ensemble des surfaces de l’exploitation. Repenser ses rotations pour avoir toujours des parcelles productives. L’allongement des rotations dans la plupart des cas, l’utilisation au maximum possible de la surface, et la gestion, si besoin de plusieurs rotations. Bien adapter ses mélanges prairiaux en fonction des besoins de l’exploitation, de la longueur des rotations, et du contexte pédoclimatique.

Le sursemis bien maitrisé permet aux parcelles toujours en herbe de rester productive.

La plante est le reflet de la santé du sol. La matière organique et la vie biologique du sol sont à préserver pour sécuriser le potentiel agronomique des sols. L’agroforesterie est une piste intéressante.

L’exploitation des prairies

Que ce soit sous forme de fauche ou de pâture, il est indispensable de mettre en place des techniques qui permettent la meilleure exploitation de la prairie en tenant compte des besoins du cheptel et du contexte climatique.

Pour la récolte, privilégier une hauteur de fauche au minimum de 7 cm permet à la plante de repartir au plus vite en production et, autre élément non négligeable, une coupe haute limite l’accumulation de terre ou autres salissures dans le fourrage.

Ensuite, il faut suivre la météo, qui indique les premières fenêtres de beau temps même courte au printemps et faucher aussitôt. Cela permet d’augmenter le nombre de coupe, le rendement annuel et aussi de disposer de fourrages lactogènes.

Le pâturage, s’il est maitrisé de la mise à l’herbe jusqu’à l’entrée étable, peut contribuer à renforcer l’autonomie fourragère. La pousse de l’herbe est soumise au changement climatique, on observe généralement une réduction de la pousse d’été, avec une pousse plus précoce au printemps et plus tardive à l’automne. L’impact du changement climatique n’est pas systématiquement négatif : la biomasse produite par la prairie reste globalement la même qu’avant mais sa répartition sur l’année est différente.

La pratique du déprimage reste d’actualité d’autant plus que le démarrage de la végétation est de plus en plus précoce et que les fenêtres de beaux temps pour récolter sont parfois rares.

Des bulletins (info prairie) et des outils de suivi existent (planning de pâturage, happygrass, …), ils permettent une réflexion intéressante de l’approche pâturage.

Il sera nécessaire de bien valoriser les pousses d’automne qui sont parfois très importantes et contribuent à l’autonomie fourragère, bien sûr ce n’est pas sans conséquences sur la conduite du troupeau et sur le rationnement des vaches et génisses.

Favoriser les stocks : c’est mettre de côté tout l’excédent d’herbe rencontré au printemps et à l’automne que les animaux ne valorisent pas en pâture. Adapter au cours de la saison, la surface pâturée et en cas d’excédent, ne pas hésiter à débrayer des surfaces de pâture et récolter le surplus. Le broyage des refus peut représenter des quantités importantes d’herbe et ne favorise pas l’autonomie fourragère et la qualité floristique de la prairie.

Et si on travaillait en groupe ?

Le travail en groupe est un facilitateur d’expression des obstacles au changement mais aussi aux possibilités d’adaptation. En général ce sont les éleveurs eux même qui sont le plus à même de trouver la et les pistes d’amélioration.

Elie Klotz ACSEL conseil élevage